« Les infrastructures sont un pilier essentiel pour la stratégie de recherche européenne »

Coordonnées par différents pays et soutenues par l'Union européenne, les infrastructures de recherche jouent un rôle crucial dans la promotion de la recherche collaborative, l'innovation technologique et la compétitivité et la souveraineté scientifique européenne.

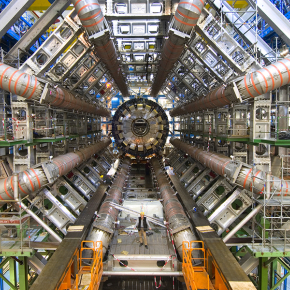

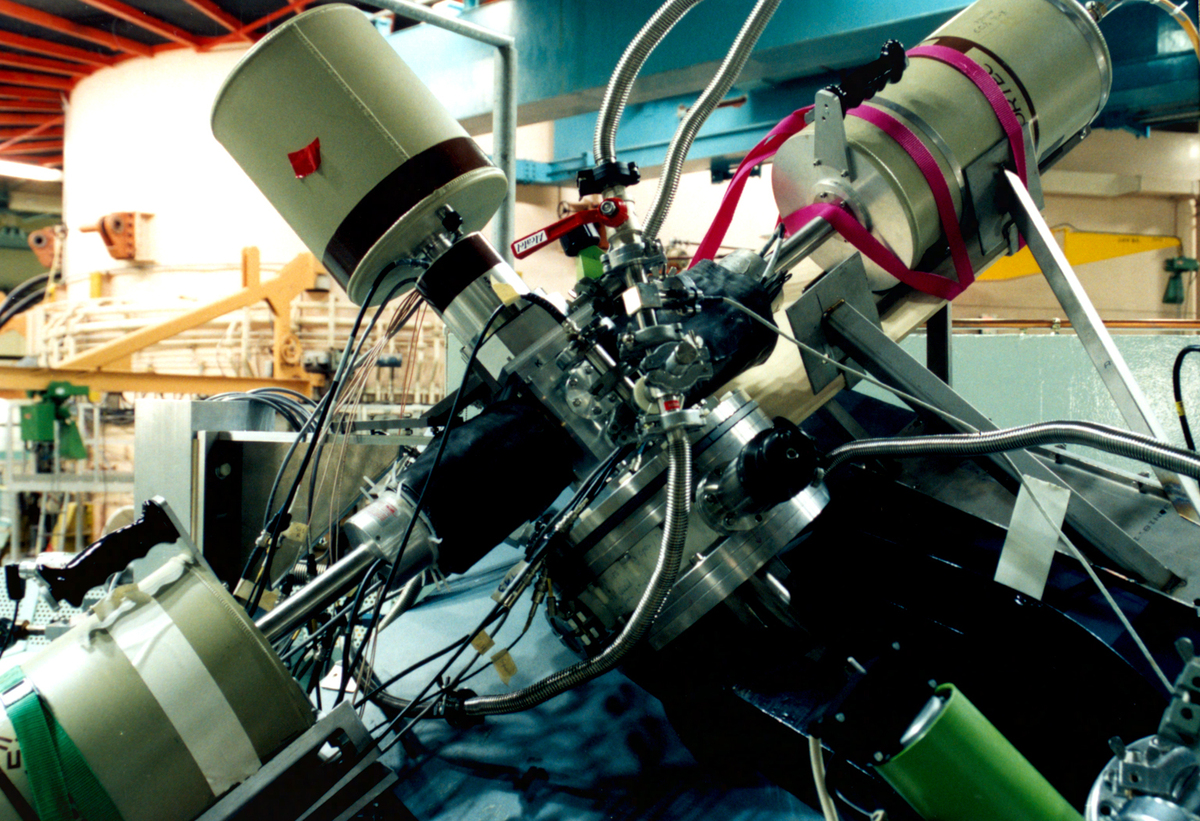

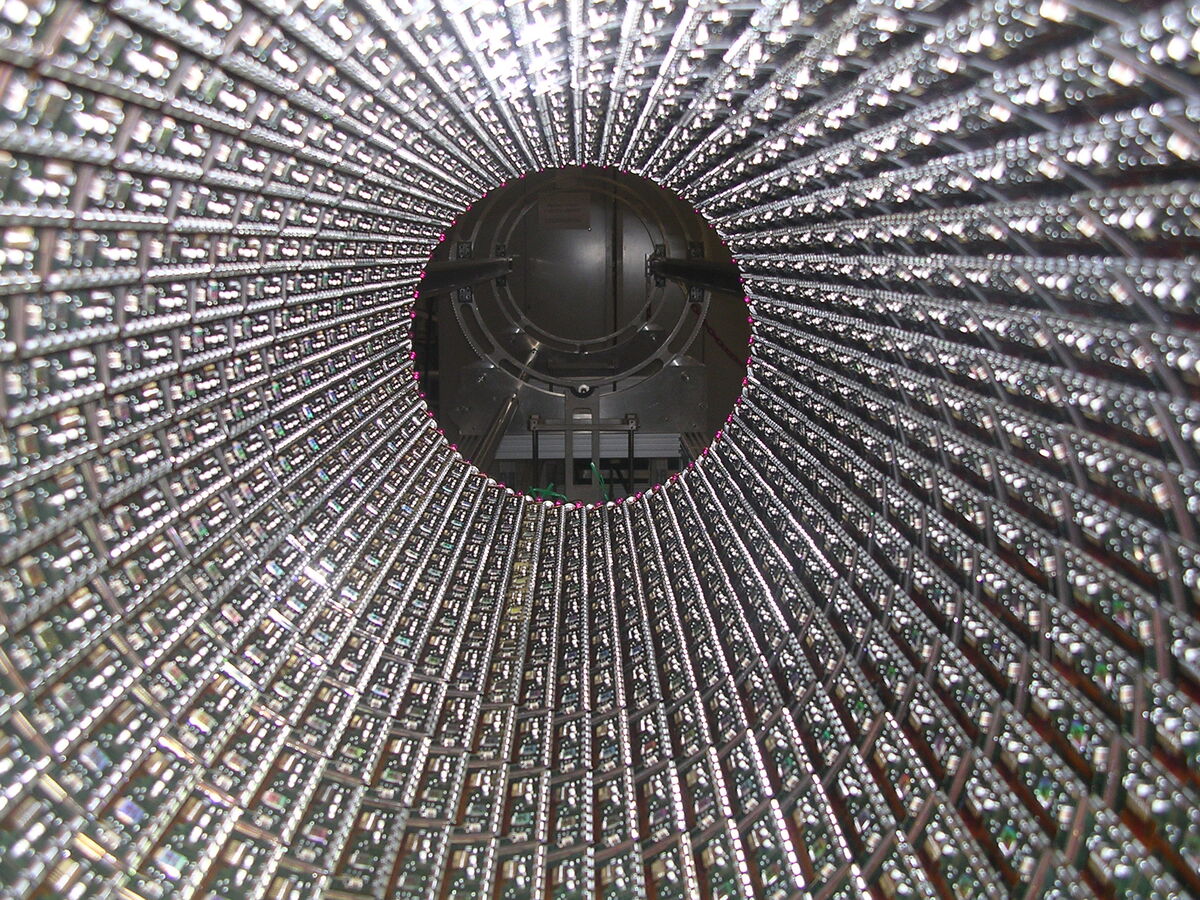

« Les infrastructures de recherche européennes sont des outils de recherche innovants et uniques pour la communauté scientifique européenne », définit Paolo Laj, le coordinateur du groupe de travail CNRS dédié aux infrastructures de recherche dans le cadre européen1 , qui connait leurs importances. Ces infrastructures, comprenant des installations telles que les observatoires de l’Univers ou de l’environnement ; les accélérateurs de particules, dont les sources de lumière synchrotron ; les services numériques… ont permis au fils des années des avancées scientifiques majeures dans une multitude de domaines allant des sciences physiques et de l'ingénierie aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences du vivant et de la santé.

Des budgets colossaux qu’aucun état ne pourrait supporter seul

Sur le sol européen, on recense environ une quarantaine d’infrastructures de recherche (IR), qui ont le label « landmark ESFRI2 » de l’Europe3 . La France participe et contribue pratiquement à toutes les IRs « landmark » européennes. Ce sont les états partenaires des IR qui assument le financement de leur construction et leur fonctionnement. « Le rôle de l'Europe se concentre plutôt sur la structuration et la coordination et elle intervient de manière indirecte, en soutien, à travers divers programmes et appels à projets », souligne Michel Guidal, président du comité des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) du CNRS.

Se caractérisant par plusieurs aspects essentiels - notamment une concentration de ressources scientifiques et humaines de pointe ; une recherche d’excellence ; une gouvernance et des instances de pilotage bien identifiées - les IR permettent la mise en commun d’expertises techniques et méthodologiques de haut niveau pour des instruments uniques. Elles sont les instruments d’une stratégie scientifique européenne qui s’inscrit dans le temps long et ont besoin de sécurisation et sanctuarisation budgétaire. « Parmi les exemples notables d’IR « landmark » européennes, on compte par exemple l'European Spallation Source (ESS) en Suède, une source de neutrons dont le budget s'élève à 3 milliards d'euros, une somme qu'aucun État ne pourrait supporter seul », souligne Michel Guidal. La France est hôte de plusieurs IR « landmark » européennes : on peut citer le Synchrotron européen ESRF ; l’Institut Laue-Langevin (ILL) ; le European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ; l’Institut de Radio-Astronomie Millimétrique ; le Grand Accélérateur d’Ions Lourds (GANIL) à Caen ; le laser Apollon sur le campus de Saclay ou le Grand Equipement National de Calcul Intensif. « Les IR ont été à l'origine de nombreuses recherches de pointe. Plusieurs prix Nobel sont associés à des IR : le boson de Higgs a été découvert au CERN, 5 prix Nobel ont été décernés à des scientifiques utilisateurs de l’ESRF », décrit Michel Guidal.

Soutenir les infrastructures de recherche à la Comission Européenne

Le CNRS soutient avec force l’importance des IR en ayant mis en place un groupe de travail Infrastructuresdans sa stratégie européenne. « Notre rôle est de garantir la présence active de la France dans les appels d'offres lancés par la Commission européenne », indique Paolo Laj. Depuis sa création en 2021, le groupe miroir Infrastructure qu’il anime a travaillé sur de nombreux dossiers visant à favoriser l’implication des chercheurs et chercheuses du CNRS. « En amont, nous définissons les priorités pour le CNRS, préparons les programmes de travail en donnant des avis sur les appels à projets, et apportons un soutien à la communauté pour qu'elle comprenne les enjeux et s’en saisisse », explique-t-il. Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque pour le dernier appel à projets de la Commission européenne pour la période 2022-2023, le CNRS a constaté une augmentation du nombre de projets français soumis et des financements accordés.

Renforcer la souveraineté scientifique et technologique de l'Europe

« L'impact de l'Europe sur les infrastructures est indéniable », souligne Paolo Laj. Si l'Union européenne n'a pas vocation à financer directement une infrastructure, elle a un rôle crucial en finançant les processus permettant la création ou la mise à niveau de ces infrastructures, de la phase d’analyse des besoins des communautés à leur mise en place administrative et scientifique, en passant par le financement de l'utilisation de ces infrastructures au travers de projets finançant leur accès. Des exemples tels que le CERN, ayant un statut international, ou l'ESRF, qui est européen, illustrent l'ampleur des grosses IR que permet cette collaboration européenne.

« L'impact de l'Union européenne sur les infrastructures de recherche est significatif, renchérit Michel Guidal, notamment à travers ses programmes cadre de recherche et innovation (PCRI) qui permettent de financer divers projets ciblés qui utilisent des IRs. » Les retombées technologiques sont nombreuses, soulignant que les IR ne sont pas seulement des piliers de la science fondamentale, mais aussi des moteurs de développement industriel et économique. « Il n'est pas rare d'observer des entreprises ou des start-ups collaborer avec ces infrastructures pour mener des expériences et des recherches innovantes mais aussi qui participent au développement de certains des équipements de ces IR », ajoute-il. Cette interaction contribue à renforcer la souveraineté scientifique et technologique de l'Europe en évitant une dépendance excessive à des entreprises privées, notamment dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle. Par exemple, les supercalculateurs exaflopiques européens, comme celui baptisé Alice Recoque dont l’installation est prévue au CEA dans l’Essonne, illustrent l'importance de développer des capacités de calcul avancées au niveau européen pour rester compétitif dans un environnement numérique en évolution rapide4 .

La promotion de la science ouverte est également une valeur fondamentale associée aux IR, favorisant le partage des connaissances et la collaboration entre chercheurs à l'échelle européenne et mondiale. EOSC (voir encadré) est un outil majeur pour l'implémentation de la politique de science ouverte en Europe et dont les Etats-Unis s’inspirent pour développer leur propre outil. Il représente un modèle fédératif réussi, rendu possible grâce à la collaboration européenne.

Évolutions et données

Mais les IR font aussi face à une série d'enjeux cruciaux pour rester au meilleur niveau international et répondre aux besoins de la recherche qui évoluent chaque jour. « Le fondement même de ces infrastructures repose sur l'économie d'échelle. Elles doivent donc demeurer attractives pour les chercheurs et les utilisateurs potentiels », explique Paolo Laj. Cela implique de répondre aux besoins évolutifs de la communauté scientifique et peut nécessiter des investissements importants. Par exemple, l'ESRF a récemment mis en place de nouvelles lignes de lumière et de nouvelles technologies sur son accélérateur afin de rester à la pointe de la recherche et être le leader du domaine à ce jour. Autre exemple dans le domaine des sciences humaines et sociales, les infrastructures telles que HUMA NUM et PROGEDO pour les humanités numériques, doivent être capables de mener toujours plus d'enquêtes pour répondre aux besoins croissants de la recherche dans ce domaine. « Chaque IR doit donc évoluer, et cette évolution nécessite de démontrer son utilité à la communauté scientifique afin d’obtenir les financements adéquats », ajoute-il. La feuille de route ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructure), dont l’objectif est de soutenir une approche cohérente dans l'élaboration d’une politique d’équipement en IR de classe mondiale qu’aucun des pays-membres de l’UE ne serait en mesure de financer tout seul fait partie des outils stratégiques pour répondre à ces enjeux. Plusieurs IR ont pu bénéficier d’ESFRI telles que l’infrastructure ACTRIS pour la recherche atmosphérique (voir encadré) qui réunit plus de 200 organisations de recherche de 17 pays.

La maitrise des données et un autre enjeu majeur auquel sont confrontées infrastructures. « Ces infrastructures produisent des quantités massives de données, que ce soit physiquement ou virtuellement. Ces données ont une valeur considérable pour la recherche, mais leur gestion est complexe et coûteuse ». Elles nécessitent des moyens humains et technologiques significatifs pour assurer leur collecte, leur stockage, leur analyse et leur partage de manière efficace. En ce sens, les IR jouent un rôle crucial dans le domaine de la recherche, étant souvent comparés à un "Google académique". Des initiatives telles que l'EOSC, qui vise à fournir un système de données pour la recherche européenne, sont essentielles pour faciliter l'accès et l'utilisation des données de recherche à grande échelle.

FP10 : « la Commission ne peut pas simplement se désengager de ce qu'elle a contribué à construire »

« Dans le contexte du futur PCRI (FP10), il y a un risque que la Commission européenne considère avoir accompli sa mission et réduise ses financements aux infrastructures, indique Paolo Laj. Il est donc essentiel de rappeler que ces infrastructures sont des outils de recherche essentiels pour pouvoir répondre aux questions scientifiques de demain et qui doivent rester pérennes ». Dans le cadre du premier pilier5 du programme qui finance la recherche fondamentale, il sera nécessaire que la Commission continue d’aider les pays membres à maintenir et à faire évoluer ces infrastructures : cela implique le développement de nouvelles technologies et la reconnaissance que les besoins de recherche évoluent constamment.

L'accord ERIC (Consortium pour une infrastructure européenne de recherche6 ) qui facilite la mise en place et la gestion des infrastructures de recherche à l'échelle européenne, est crucial dans cet objectif. Il est important de noter que la Commission « ne peut pas simplement se désengager de ce qu'elle a contribué à construire » alors que les pays membres de l'Union européenne ne sont pas en mesure de fournir seuls les ressources nécessaires au maintien de ces infrastructures. Par conséquent, il est impératif de maintenir un système agile piloté par la Commission pour que ces IR continuent à fonctionner efficacement. Dans cette optique, la Commission pourrait jouer un rôle crucial en soutenant des projets collaboratifs impliquant l'utilisation de ces infrastructures. « Ces projets devraient être ouverts à tous les acteurs nécessitant ces IR pour leurs travaux, et la Commission pourrait mettre en place des mécanismes financiers pour faciliter leur utilisation. Cela garantirait que ces infrastructures restent accessibles et utilisées de manière optimale pour la recherche européenne », projette Paolo Laj.

ACTRIS, une infrastructure pionnière

Financée par 17 pays, ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) est devenue un ERIC en avril dernier. « Une reconnaissance qui couronne plus de vingt ans de travail de la communauté scientifique spécialisée dans la recherche atmosphérique », décrit Eija Juurola, directrice par interim d’ACTRIS.

En effet, depuis plus de deux décennies, la communauté de recherche sur l'atmosphère a travaillé à la construction de cette infrastructure répondant à un besoin identifié par les scientifiques. L'objectif était de créer une infrastructure de recherche capable de fournir des données de haute qualité et de soutenir la recherche dans le domaine des aérosols, des nuages et des gaz trace. Destinée à une large communauté de chercheurs travaillant sur les techniques atmosphériques, ACTRIS réunit plus de 200 organisations de recherche de 17 pays, avec une implication active de plusieurs centaines de chercheurs et chercheuses. Son objectif principal est de fournir des données libres et accessibles à toute la communauté scientifique. « Le développement rapide d'ACTRIS a été soutenu par la feuille de route ESFRI7 auquel ACTRIS a adhéré en 2014. Le financement de la Commission européenne, notamment à travers les projets Horizon Europe, a été essentiel pour la construction et le développement de cette infrastructure ».

EOSC, une Infrastructure fédératrice

Actuellement en phase de construction, l'objectif principal d’EOSC (European Open Science Cloud) est de devenir une infrastructure fédérative. « Plutôt que de créer de nouveaux services, EOSC vise à garantir que les services existants soient interopérables et connectés, facilitant ainsi la vie des chercheurs et chercheuses », explique Suzanne Dumouchel, codirectrice de l’association EOSC. L’infrastructure comprend des services de calcul, d'archivage, de stockage et d'analyse de données. EOSC regroupe toutes les infrastructures de recherche des 27 pays associés et un budget de 500 milliards d’euros sur 7 ans. Si EOSC n'est pas encore pleinement opérationnel pour les chercheurs, elle joue déjà un rôle crucial en obligeant les institutions à collaborer techniquement et scientifiquement. « EOSC répond aux besoins des organisations avec par exemple tout un travail sur les identifiants pérennes pour le dialogue scientifique européen ».

Notes

- Pour rendre le programme cadre Européen pour la recherche et l’innovation Horizon Europe plus visible et accessible auprès de ses chercheurs et également pour dialoguer de manière intégrée avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche (MESR) ou encore porter sa voix directement auprès des instances européennes, le CNRS s’est mobilisé pour créer des groupes de travail miroirs. Ces groupes font miroir aux Groupes Thématiques Nationaux (GTN) mis en place par le MESR. Chaque action de chaque pilier d’Horizon Europe dispose de sa structure de coordination, et donc de son propre GTN (Groupe Thématique National). Par exemple, trois GTN adressent le pilier I – le GTN ERC ; le GTN Actions MarieSklodowska-Curie ; et le GTN IR.

- ESFRI : European Strategy Forum on Research Infrastructures

- En France, on parle plutôt de Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) ou d’IR*, selon la dernière notation. Les TGIRs/IR* et les infrastructures « landmark » Européennes se correspondent dans de nombreux cas mais la France a plusieurs TGIRs nationales qui ne sont pas « landmark », correspondant à des enjeux plus nationaux.

- La France investit aussi nationalement de façon importante dans les supercalculateurs et l'IA. La dernière extension de Jean Zay, supercalculateur national sur le site de Saclay, en cours d’installation, est effectué grâce à un abondement spécifique de l’État de 40 M€, effectué à travers la TGIR GENCI, auquel s’ajoutent 10 M€ pour pérenniser le support en ressources humaines autour de la machine.

- Le programme pour la recherche et l’innovation européen est composé de trois piliers : Le premier pilier, « Excellence scientifique », doté d’un budget de 25 milliards d’euros, est consacré à la recherche fondamentale, avec le Conseil européen de la recherche (ERC1 ), les actions Marie Sklodowska-Curie2 et les Très grandes infrastructures de recherche (TGIR)3 . Le deuxième, « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » a pour objectif de soutenir de grands projets collaboratifs, avec une organisation en « clusters ». Il centralise la plus grosse part des financements avec 53,5 milliards d’euros. Et le troisième, « Europe innovante », doté de 13,6 milliards, est voué au développement de l’innovation et des applications (entreprises, start-ups, etc.).

- Un ERIC est une infrastructure de recherche présentant un intérêt au niveau européen pour plusieurs États membres de l’Union européenne (UE) et pays associés.

- ESFRI a pour objectif est de soutenir une approche cohérente dans l'élaboration d’une politique d’équipement en infrastructures de recherche de classe mondiale qu’aucun pays-membres ne serait en mesure de financer tout seul.