Comment le CNRS prend en compte son impact sur la biodiversité

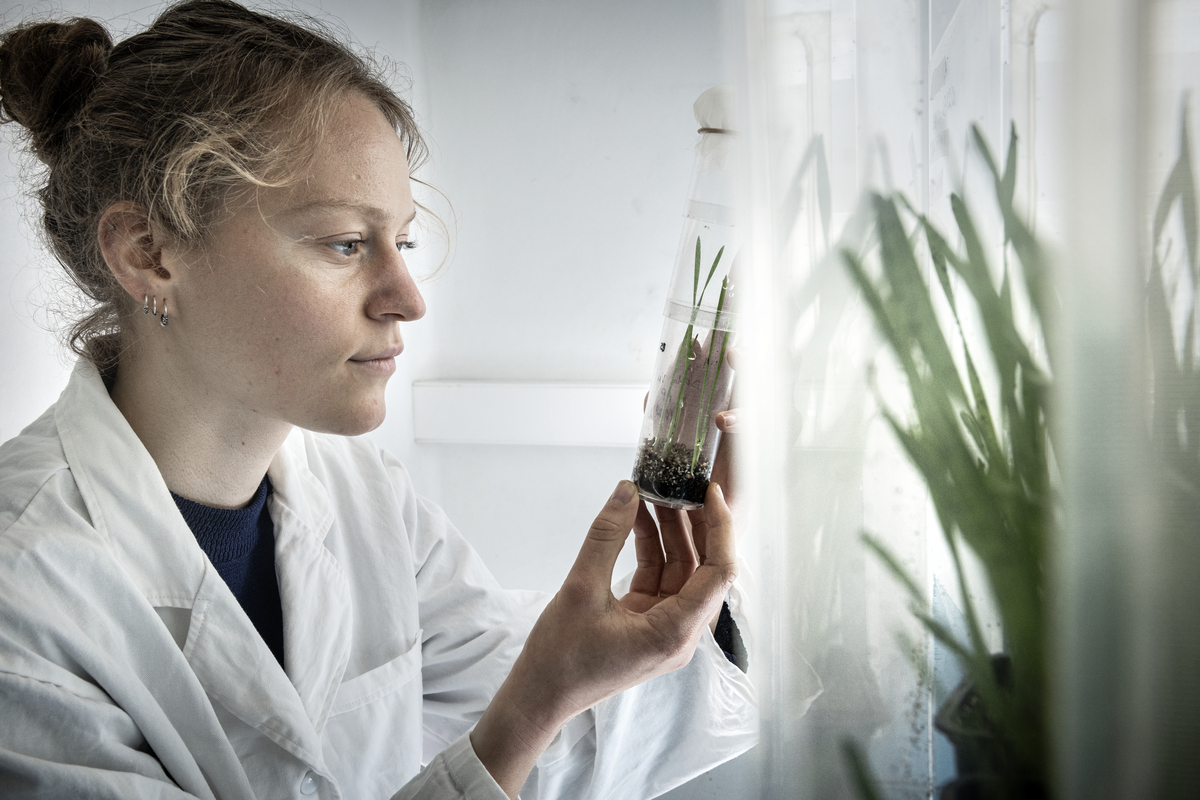

À la différence de la lutte contre le réchauffement climatique, la sixième extinction de masse peine à mobiliser. Acteur majeur de la recherche sur la biodiversité, le CNRS et ses structures s’efforcent de limiter leur impact sur le vivant.

« La biodiversité est un sujet difficile à faire appréhender, en raison de sa complexité, de ses enjeux et de notre responsabilité dans sa dégradation ». Amélie Coantic, adjointe au commissaire général au développement durable, donne le ton de la journée « Biodiversité : comprendre et agir » qui se tenait le 7 juin au siège parisien du CNRS. Virginie Schwarz, présidente de Météo France et du Club développement durable des établissements et entreprises publics (CDDEEP)1 rajoute qu’« on a souvent une vision exotique de la biodiversité, alors que les enjeux en France sont aussi importants en raison d’un patrimoine naturel très riche, à l’image des 21 234 espèces endémiques qui peuplent notre pays ».

En dépit de ces lacunes, les connaissances sur la biodiversité progressent, notamment au CNRS qui, en plus d’être l’un des tout premiers contributeurs mondiaux aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), voit également « ses scientifiques s’investir fortement auprès de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques » (IPBES), « le GIEC de la biodiversité », comme l’a rappelé son président-directeur général Antoine Petit le 7 juin.

C’est donc dans cette dynamique que le CNRS accueillait ce jour-là dans ses locaux parisiens la dernière réunion plénière du CDDEEP, principal réseau d’organismes publics volontaires et engagés dans la voie du développement durable, portant précisément sur la biodiversité.

La recherche pour documenter l’érosion du vivant

Le temps d’une matinée, les interventions visaient à nuancer l’idée avancée par Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique (DAS) de CNRS Écologie & environnement, selon laquelle la biodiversité comme « la grande impensée ». Lui-même participait à la session pour y rappeler l’urgence d’agir face à l’érosion du vivant, tandis que d’autres interventions présentaient la stratégie nationale biodiversité ou la nouvelle agence de programme « Climat, biodiversité, sociétés durables » confiée en fin d’année dernière par le Président de la République française au CNRS, sous la direction d’Elsa Cortijo. À la différence des mesures contre les émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité peine à mobiliser l’opinion publique. Le DAS de CNRS Écologie & environnement explique ce faible attrait pour le sujet en raison des représentations culturelles dominantes en Occident, dans lesquelles « les services écosystémiques sont perçus comme lointains, flous » et la sixième extinction de masse « comme un problème éthique, un triste constat sans conséquences fonctionnelles sur la planète ».

Pour y remédier, Philippe Grandcolas plaide pour « produire encore plus de connaissances fondamentales et les partager avec la société de manière à éclairer les décisions stratégiques » concernant les millions d’espèces qui peuplent la planète. De ce point de vue, l’IBPES joue un rôle clef dans la diffusion internationale des connaissances scientifiques. Placée sous l’égide des Nations Unies, elle met en place des expertises collégiales à l’échelle mondiale ou régionale sur des sujets de biodiversité et de services écosystémiques et de leur durabilité. Depuis la création de l’IPBES en 2012, à la demande du gouvernement français, le CNRS y tient une place majeure, avec plus d’une vingtaine de scientifiques mandatés pour les rapports de la plateforme. Lui-même siégeant parmi les représentants du CNRS à l’IPBES, Philippe Grandcolas invite ses collègues à se porter volontaire auprès de l’instance onusienne, car « le CNRS a la force d’avoir des experts dans tous les domaines de la plateforme scientifique et celle-ci a besoin de tels experts ».

Acheter moins, manger mieux, végétaliser : comment atténuer l’impact de la recherche ?

Pour autant, l’écologue n’est pas dupe : « Indirectement, les activités de la recherche ont un impact sur la biodiversité ». Dès lors, est-il possible d’atténuer l’impact de la recherche sur le vivant au même titre que sur le climat ? Philippe Grandcolas en convient : « On ne pourra jamais avoir un seul indicateur simple pour un sujet aussi complexe, mais on peut toujours s’appuyer sur des proxys, comme des achats locaux et durables, la végétalisation et la bonne gestion écologique du foncier et une restauration collective à faible impact ». Il faut également favoriser les solutions fondées sur la nature, étudiées au sein du PEPR SOLU-BIOD co-porté par le CNRS et Inrae.

De fait, bon nombre d’unités ont entamé leur mue verte. Tandis qu’un laboratoire à Caen a planté une mini-forêt sur son site, deux des dix-huit délégations régionales du CNRS s’efforcent depuis plusieurs années de préserver leur couvert végétal et la faune qu’ils abritent. Le campus orléanais de la délégation Centre Limousin Poitou Charente mène depuis plusieurs années, au gré des renouvellements de marché et des rénovations de bâtiments, une politique de sauvegarde de son importante surface végétalisée et de sensibilisation aux espèces qui la peuplent. Marion Blin, adjointe au délégué régional et référente développement durable de la délégation, égrène les actions les plus emblématiques : éco-pâturage par une soixantaine de chèvres et de moutons, fauche tardive des prairies, installation d’une vingtaine de nids à mésanges et, bientôt, de nichoirs à chauve-souris, construction d’un bassin de rétention d’eau de pluie où peuvent s’abreuver, par temps chaud, chevreuils, renards et autres sangliers, limitation des grillages à 1,20 mètres pour laisser circuler librement les animaux, forêt laissée en libre évolution, préservation d’une espèce locale d’orchidée sauvage, etc. Autant d’actions initiées par la délégation mais surveillées de près par les agents du campus très attachés à la préservation de leur environnement de travail et moteurs dans cette démarche. L’adjointe au délégué régional illustre cet engagement en soulignant que « chaque abattage d’arbres, même pour des raisons sanitaires, déclenche une dizaine de courriels indignés ».

La démarche est différente à Toulouse. À la suite de la pandémie de Covid-19, la délégation Occitanie Ouest a impulsé une politique de préservation de sa surface arborée le long du canal du Midi. Carole Mainguy, chargée de transition écologique à la délégation régionale, revient sur la genèse de cette stratégie foncière : « Comme on arrivait à terme du cahier des charges des espaces verts, nous avons élaboré le nouveau cahier des charges en suivant les recommandations de l’IPBES ». De fait, celui-ci comporte nombre d’actions semblables au campus orléanais. Mais la délégation Occitanie Ouest ambitionne d’aller désormais plus loin et de faire labelliser son campus refuge de biodiversité. Autant d’actions concertées qui ont permis de « remettre de la joie au centre du campus », s’en réjouit Carole Mainguy.

En prime de la végétalisation de son foncier, la délégation Occitanie Ouest s’efforce de réduire l’impact de sa restauration collective sur la biodiversité. Pilote pour le CNRS, elle initiera dès le 1er janvier 2025 un nouveau marché qui verra l’introduction de critères sociaux et environnementaux qui pèseront jusqu’à 20 % de l’évaluation de chaque fournisseur, là où l’actuelle instruction relative aux achats écoresponsables du CNRS recommande un minimum de 10 %. Adieu donc aux bouteilles en plastique individuelles et aux pots de yaourt et compote, désormais servis dans des tétrapacks et des contenants en dur, et bienvenue aux produits issus de l’agriculture biologique en circuit court. Quant aux invendus, ils seront soit revendus aux usagers en fin de journée, soit donnés à des associations.

Cette démarche s’inscrit plus généralement dans la nouvelle politique d’achats du CNRS, qui vise à acheter moins pour acheter mieux et diminuer ainsi l’impact des achats, qui pèsent pour 74 % des émissions de gaz à effet de serre du CNRS en 2019. Cette nouvelle politique s’est traduite, dès le mois de mai 2023, trois ans avant l’obligation légale pour tous les acheteurs publics, par la publication d’une instruction sur les achats écoresponsables, qui imposait à compter du 1er juin à l’ensemble des acheteurs régionaux d’intégrer des critères environnementaux dans leurs marchés formalisés – et parmi eux la préservation de la biodiversité.

Ces initiatives en sont encore à leurs débuts mais convergent toutes vers un objectif commun : atténuer l’impact de la recherche sur la biodiversité. Ce faisant, le CNRS, comme tous les acteurs de la recherche français, élabore actuellement son schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale, dans le cadre du Plan climat-biodiversité et transition écologique de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont l’une des thématiques portera précisément sur « L’impact environnemental du fonctionnement courant avec la gestion durable de la biodiversité et la préservation du vivant ». Une autre manière de prouver, comme l’assure Philippe Grandcolas, que « le CNRS a un devoir d’exemplarité et toutes les compétences pour aller de l’avant ».

Notes

- Créé en 2006, le Club rassemble aujourd’hui plus de 150 membres, dont le CNRS. Il est animé par le Commissariat général au développement durable et a pour but de dynamiser les démarches de collaboration et de mutualisation des idées et des actions entre ses membres pour accélérer la transition écologique et solidaire.